有人坚持认为紫檀木有新老之分,谓新紫檀用水浸泡后掉色,老紫檀不掉色;新紫檀上色不掉,老紫檀上色则掉。实际上只要是豆科紫檀属的木材水浸后或酒精泡都会产生荧光现象,紫檀素极易溶于酒精,产生耀眼的红色。如花梨木水浸后,会产生浅蓝色的像机油一样的液体或浅黄色水浸液。还有从汉代至清朝大量进口的苏木,其树汁为红色液体,织布时可用作染料,也可将家具染成紫红色。这一点也不神秘,并不是鉴别紫檀木或者区分新老紫檀之标志。

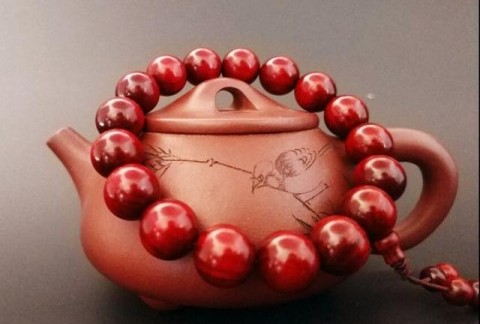

小叶紫檀拆房料

紫檀木不管新老,上色或上漆均十分困难,主要原因是紫檀木的比重太大,表面光洁如玉,且油性重,不大可能与其他色素或油漆结合。我也看到过一些紫檀家具,在“文革”时期被刷成红色,黄色,可能是其主人为了避祸以躲过“文革”时期的“破四旧”。在我看到这些家具时,它们已斑驳陆离,有的地方有巴掌大的漆面脱落。用手指甲推,则紫檀木表面所附着的漆很容易脱落,其他硬度及油性不够的木材则是不会这样的。我们也做过实验,紫檀人工林之木材由于硬度不大,与油漆的结合比较稳定,上色也很容易且不易改变,这也为造假的商人提供了依据与便利。

从紫檀木的使用方面来看,将紫檀木分为新与老是有其道理的。我个人认为紫檀木老料的标准及范围包括:

(1)老建筑所用房梁、柱或建筑构件;

(2)家具散件;

(3)采伐时间很长,使原木从里到外均发生了明显变化,如木材表面呈紫黑色,油光可鉴,已看不到紫红色;

(4)存放于室内的原木或板材,木材表面呈紫黑色或深紫色者。

另外,紫檀木老料一般不会端头开裂,但如果在运输或搬运过程中剧烈震荡,会产生摔裂的纵裂纹。又因为紫檀木多生长于褐红色的岩石或含石灰质的地表,故端面也会有不规则、不连接的弧形裂缝,一般含有红色或白色石质。往往这种紫檀其声如磬,有如金属般的回鸣,材质极佳尤为难得。

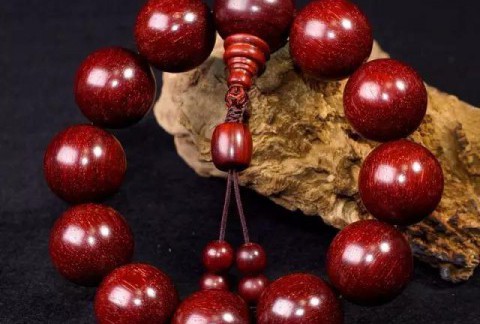

多数工匠及深爱紫檀的“瘾君子”对于这些老料十分偏好,主要原因是老料木材材性稳定,不会发生大的变化,用起来顺手;同时通过反复长时间地与光、地气、空气及其他物质的摩荡,色泽老成、一致而柔和,其光泽是由里往外返,极易产生百年包浆的效果。另外,手感也极为舒服,有触摸羊脂玉似的细嫩、湿润的快感。

小叶紫檀老料原木

所谓新料,其范围如下:

(1)新采伐下来的原木,一般不超过一年;

(2)采伐年限有3-5年,但并未置于野外,而是存放于避光的仓库;

(3)采伐年限5年以内,但并未除去树皮与边材,仍置于原采伐地近期开始造材并除边材,而木材表面颜色仍猩红如初者;

(4)已经加工成板材或家具部件,颜色并未发生实质性变化,且不致者,仍可视为新料;

(5)源于人工林所形成的原木、板材及其他形状、规格的各种材是否新料,成色与油性是十分明确的两大感观指标,凡深紫而发黑者,油性也较大,多为老料;反之,呈紫红、猩红或浅咖啡色者,虽然油性、手感均佳,但仍为新料。

新料用于家具的制作,必须经过自然通风干燥一人工干燥一自然养生过程,有时这些过程必须有反复,如果某一块材料或某一个家具部件达不到家具制作的含水率要求,则必须采用干预措施,使其达到一个合理、稳定的理想程度,含水率在8-12%是比较合理的,但须根据各个城市的空气湿度变化而定。有人将紫檀木放入蜡池(还有其他化学原料)长时间蒸煮,使紫檀木完全脱水,蜡浸入木材之中,其明显的不良结果便是紫檀木已失其原有天然可爱的本性,木材发脆,物理性质发生变化,承重、抗压能力急剧下降。但经过蒸煮的紫檀木由于内部为蜡所浸入,极易产生所谓的包浆,光亮效果极佳,手感也不差,但完全没有紫檀的亲近感。对于紫檀木,“无为”是最积极的“有为”,“无为而治”是唯一的选择。

小结:

本篇介绍紫檀木的一般特征外,主要讨论紫檀人工林之特征,这是我国紫檀研究中一个新的课题,如何识别、认识、加工与利用人工种植的紫檀,对于资源的永续利用是十分重要的。我国已小范围地引种紫檀,集中于广州,海南儋州、尖峰岭及广西南宁,云南西双版纳,主要用于科研,还未进行有规模的人工种植。如果将人工种植的紫檀有目的地培育成接近野生紫檀之心材特征,则可达到资源的持续与充分利用。至于紫檀木的新旧之争,除了学术讨论外,更多的则是出于商业考虑。从紫檀家具的制作、鉴别或审美方面考虑,分清老料、新料或人工林也是十分重要的。

紫檀深色好还是浅色好?

紫檀深色好还是浅色好?  小叶紫檀手串在七种情况下伤害蛮大的,要警惕!

小叶紫檀手串在七种情况下伤害蛮大的,要警惕!  小叶紫檀拆房料

小叶紫檀拆房料  关于金星小叶紫檀常见的三个误区,你中招了吗?

关于金星小叶紫檀常见的三个误区,你中招了吗?  盘点中国十大古代豪宅 沉淀下来的文化价值无法估量

盘点中国十大古代豪宅 沉淀下来的文化价值无法估量  官帽椅为何是明式家具翘楚中的翘楚?

官帽椅为何是明式家具翘楚中的翘楚?  中国紫檀博物馆探秘 中国紫檀博物馆资料介绍

中国紫檀博物馆探秘 中国紫檀博物馆资料介绍