在紫檀的辨识与评鉴方面,可说是众说纷纭,百家争鸣。鉴赏家与植物学家的说法互异,各有独特的术语和不同的关注。鉴赏家的焦点主要在于‘后天现象’亦即成品磨光后的视觉效果,其次才是密度、表面硬度、耐久性、香气等天生现象。

他们对于树种原产地及显微镜下的年代断定并无多大兴趣,触感和视觉审美才是鉴赏家的重点。感受并浸染在其中的内在特质美及外在的稀珍美,比起按实验室的分析而冠上‘珍贵木材’的标签名声,更能经常引发优雅崇高人性的经验。因此,‘金星’、‘鸡血’等名词,反映出鉴赏家试图在广义的紫檀家族中进一步细分辨别变化多端的木种。此外,由于过去的历史文献并没有提及像现今如此这般的区分法,显示关注此议题的当今鉴赏力达到史无前例的水平。另一方面从植物学分析的角度来看,加工后的木表外观只是众多可辨认的特性之一,其外观变化常受到许多隐而不见和屡屡不可预料的天然因素所影响。

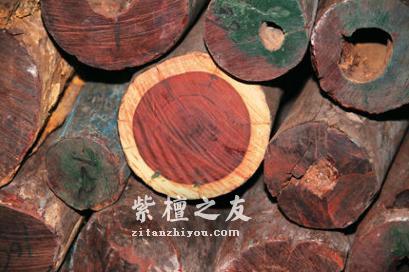

例如木材的结构是依同心圆的年轮方式成长,因此端视对应年轮之切面角度的选择,每块木料会产生相当不同的纹理变化。举例来说,木块若采弦切面切割,会看到导管(‘鬓眼’)在表面形成所谓的‘牛毛’纹理。同样的木块,若采取横切面取料,同样的鬓眼则会变装呈现刮霸后的短霸砸纹,致密地夹杂在交错的带状纹中。同种的树木也有不同的密度、色泽、质地、纹理,而且视所受环境因素影响的多寡决定‘金星’纹理的蕴涵量。这些多端的变异性也可能都来自于树木的性别、土壤条件、曝光度、磁场导向、海拔高度等因素的影响。反过来说,有时候两种不同的树种也有可能产生相似的外观。

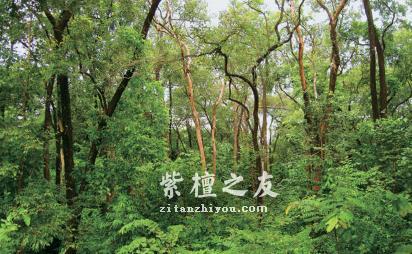

“正牌紫檀也是今天人们所知的‘小叶紫檀’,与其植物学系统上的连襟兄弟‘大叶紫檀’(卢氏黑黄檀、黑酸枝)相异,后者主要产地遍及中南半岛地区和马达加斯加岛屿,而且在当今的木材市场有充足的货源。两者都有丰富的紫檀色素,当擦划在任何浅色的表面上,就立刻留下红色痕迹;当然也有溶于酒精的特性。虽然外观和重量大致相去不多,一些幽微的差异点仍然可资辨识。

小叶紫檀与文玩的“三工六愿”

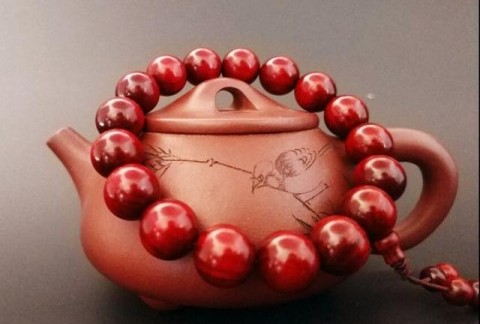

小叶紫檀与文玩的“三工六愿”  印度紫檀手链价格为什么差别这么大?

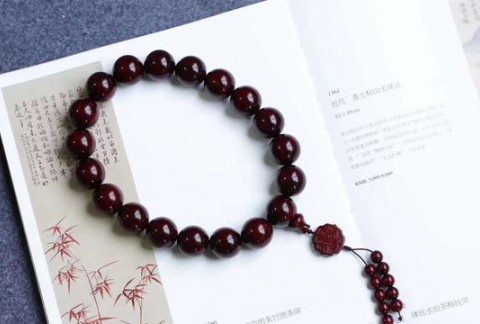

印度紫檀手链价格为什么差别这么大?  紫檀手链佩戴有什么讲究吗?

紫檀手链佩戴有什么讲究吗?  小叶紫檀十四问 小叶紫檀知识杂谈

小叶紫檀十四问 小叶紫檀知识杂谈  紫檀中的三黑兄弟黑线黑筋黑斑 它们会影响紫檀的品质吗?

紫檀中的三黑兄弟黑线黑筋黑斑 它们会影响紫檀的品质吗?  浅谈2013年至今紫檀用料纹理走红发展史

浅谈2013年至今紫檀用料纹理走红发展史