紫檀(檀香紫檀,下同)是木界传奇,有着源远流长的历史和精彩纷呈的文化;紫檀是木中瑰宝,不仅中国人喜爱,也是世界的宠儿。然紫檀木却是濒危的,是国际上重点保护的植物种,紫檀木的开发和交易被法律限制,这让喜爱紫檀的我们感到无奈,也需要反思。

究竟是什么原因导致了紫檀木的濒危?是中国的紫檀家具、欧洲的紫檀染料、日本的紫檀乐器,亦或是印度人自己的利用?

总体上是过度采伐和不合理利用造成的,但这不过是个笼统的答案,多方面的因素中总有主有次。紫檀木濒危的处境是百年前就显现的,分析濒危原因需要回顾紫檀木在世界各地的利用史,从中找到线索并得出结果。

印度——自然利用

印度是个奇怪的国家,缺乏文字记载的历史,所以今天就很难弄清楚印度人对紫檀木的利用是从何时开始的,但作为本土生长的树木,紫檀木对于印度人无疑是近水楼台,他们肯定是世界上最早开始利用紫檀木的。

历史上紫檀木在印度的主要用途是作为建筑立柱,其次是用于雕刻神像和制作画框、箱子等小件物品,少部分用来制造农具主要是农用推车,也作药用和用于火葬、烧制木炭等。

印度人对紫檀木的消耗应该是有限的,房屋立柱仅当时的少数有钱人和庙宇才会使用,其它用途也都算不上大量消耗。另,古印度教派众多,民众对神灵的信仰已很普遍,他们信奉万物有灵,紫檀树被宗教徒奉为神树,印度教徒认为采伐紫檀木犹如杀生对采伐十分谨慎,而佛教徒则绝不会接近紫檀树更不会去采伐。

在当时紫檀森林资源充盈的情况下,印度人自己的利用无疑属于合理的自然而然行为,构不成对紫檀森林环境的威胁和损害,但这种情况随着欧洲人对紫檀染料的重视发生了重大改变。

中国——大量使用

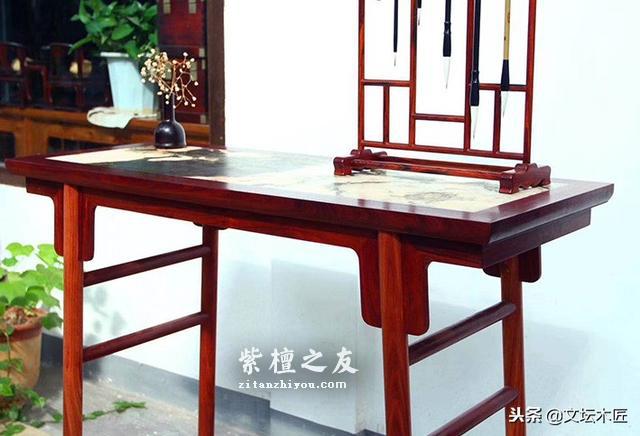

我国是紫檀利用大国,晋代就对紫檀木有了认识,唐代起有了紫檀木引进的明确记录,当时主用于制作乐器、棋盘、凭几、佛像等小件器具。明代后期,紫檀家具开始出现至清代康雍乾时期达到高峰,尤其是乾隆时期,引进并使用了大量的紫檀木。

据故宫博物院副研究员周京南根据大清内务府造办处档案统计,乾隆时期内务府造办处购进的紫檀木总数量是700505斤,从乾隆元年开始至乾隆六十年间(1736——1795),内务府造办处共用去紫檀木501949斤。清代1两为现在的37.3克,1斤则为596.8克,那么乾隆时期内务府造办处购进的紫檀木总重约418.06吨,乾隆朝60年时间里,内务府造办处共用去紫檀木总重约299.56吨,这个使用量是很大的。

现在不少人据此认为,紫檀木的濒危就是因为我国历史上对紫檀木的大量使用造成的,这种说法难以得到认同,那是他们不了解紫檀木在我国之外的利用情况。

不可否认,明清紫檀家具让紫檀木附加了中国文化光环,推高了紫檀木在国际市场上的地位和影响力,但这种影响更多地是在紫檀木濒危之后才发生的,谈不上对当时的紫檀森林资源消耗起了推波助澜作用。而自清代中期起,尤其是1840年鸦片战争之后,随着当时国力的衰退内忧外患,我国基本上中断了对紫檀木的进口达近百年。

几乎和康雍乾同一时期,欧洲也在大量地从印度进口紫檀木,消耗量之大是我国明清无法企及的。只能说我国历史上对紫檀木的利用和紫檀木濒危有一定关联,但并非主要原因。

欧洲——疯狂消耗

17世纪,欧洲人发现了紫檀木的一个妙用——提炼染料,从此紫檀木开始大量输入欧洲,被炼制成染料,不仅用于纺织品印染,也用作医药行业的着色剂,法国人也用它给家具染色、抛光和上漆,紫檀色素在美国和欧洲还被批准用于酒类和食品的染色,直到后来人工合成染料的出现取代了紫檀染料。

从1680年到1882或1883年,欧洲的紫檀染料提炼史长达200余年,期间究竟有多少紫檀木因提炼染料而被消耗并没有明确的统计。印度研究者的文献中有些数据,可以反映部分情况——

1862年版的《印度和东南亚的用材树种、木材、贵重木料及森林》中记载,“1853~1854年间,马德拉斯出口了47431英担(1英担=50.802千克)的紫檀木,价值59570卢比。1852~1856的四年间,马德拉斯出口的紫檀木总计179815英担,总价220983卢比。出口的主要目的地是英国、Indian French地区(法国当年在印度的殖民地)的港口、缅甸和孟加拉”。 即1852~1856年出口9134.96吨,其中1853~1854年为2409.59吨。

《印度木材手册》中记载,“截至到1882~1883年的五年时间,有12782吨出口到英国,1116吨出口到法国,1687吨出口到印度其它地区以及斯里兰卡的港口,总价值约55万卢比”。这个数据出自1902年的印度,“吨”可能指的是英制长吨(1.01605公吨),换算成我国现用的公制其数字还会大些。

这些数据仅来自于两个时间节点而已,绝大部分出口目的地都是欧洲,而紫檀木的染料提炼时期长达200年,由此不难想象出欧洲人当时所获取的紫檀木数量是多么庞大。按这两个时间段的出口量核算一下,欧洲平均每两个月获取的紫檀木,就相当于我国清乾隆时期整个60年的官方进口总量,即便加上当时我国民间对紫檀木的引进数量,与欧洲人相比也是微不足道的。

17到19世纪是紫檀森林资源急剧减少的时期,也是紫檀木作为染料用途的时期,可以说染料提炼史也是紫檀木的血泪史,染料提炼直接导致了紫檀森林资源毁灭性的损害。从东印度公司到英法殖民者,欧洲人的疯狂索取才是致使紫檀木濒危的重要原因。

目睹当时紫檀森林因提炼染料而被过度采伐的惨状后,《印度木材手册》作者Gamble先生在书中写道:“不仅是树干和树枝,就连树根也挖出来了,幸运的是这种树居然从灭绝境地存活了下来。”

日本——雪上加霜

1931年,日本人来到了印度安德拉邦森林部门,由此揭开了紫檀木出口日本的序幕。

日本引进紫檀木主要是制作乐器,也用于制作棋盘、佛像等工艺品小件。印度紫檀研究者A.N.Arunkumar and G. Joshi的《印度特有濒危树种檀香紫檀的现状、改良与未来》中有相关记载:

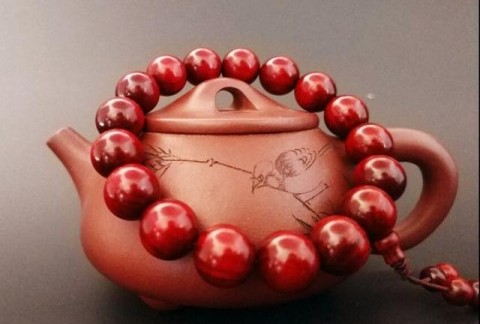

“贸易中通常划分为波纹和直纹两种,具有波纹的紫檀在国际市场上特别火爆,主要出口到日本用于制造一种特殊的乐器三味线,他们认为具有波纹的紫檀音质特别好,这种乐器的颈部由紫檀木制作。紫檀也用于制作印章、画框、雕刻品和盘子。紫檀木制作的乐器和其它物品,是传统日本婚礼中必不可少的嫁妆。”

日本进口紫檀木的历史并不算长,其间还因种种因素的影响曾经中断,与欧洲和中国相比使用量也不算多。但日本人对引进紫檀木的要求很高,只采购有良好波纹的无空洞、腐朽、开裂、弯曲等缺陷的材料。“波纹”也称“水波纹”,即我们所说的“牛毛纹”,带有良好波纹的材质通常油性高密度大,是紫檀木中的上品。紫檀活树并不便于观察是不是带有“波纹”,可能需要大量采伐后挑选,这对于当时已经损害严重的紫檀森林资源无疑于雪上加霜。

也就是在日本引进紫檀木的期间,紫檀木被世界自然保护联盟(IUCN)划为濒危等级,并列入濒危野生动植物国际贸易公约(CITES)。

历史洪流滚滚向前,紫檀木曾经的一些用途已不复再现,然紫檀的伤痕仍未抚平,今天紫檀木依然是被列入CITES附录Ⅱ的受重点保护的树种,而盗伐和走私仍在继续。如何正确对待紫檀木,如何合理利用珍贵的资源,值得深思。

小叶紫檀与文玩的“三工六愿”

小叶紫檀与文玩的“三工六愿”  印度紫檀手链价格为什么差别这么大?

印度紫檀手链价格为什么差别这么大?  紫檀手链佩戴有什么讲究吗?

紫檀手链佩戴有什么讲究吗?  小叶紫檀十四问 小叶紫檀知识杂谈

小叶紫檀十四问 小叶紫檀知识杂谈  紫檀中的三黑兄弟黑线黑筋黑斑 它们会影响紫檀的品质吗?

紫檀中的三黑兄弟黑线黑筋黑斑 它们会影响紫檀的品质吗?  浅谈2013年至今紫檀用料纹理走红发展史

浅谈2013年至今紫檀用料纹理走红发展史